En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Barcelona pone el foco en las violencias machistas digitales. El debate «Un Cybersyn para democratizar la cultura digital», celebrado en el Canòdrom con la colaboración de Digitalfems el pasado 8 de marzo, ya alertaba de cómo la industria musical y tecnológica reproduce y amplifica desigualdades estructurales que deben nombrarse también como formas de violencia.

Hoy, 25 de noviembre, Barcelona conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres poniendo el foco en una realidad que a menudo permanece invisible: las violencias machistas digitales. Los datos son contundentes. El 39% de las agresiones machistas se producen en espacios digitales, y en Barcelona una de cada cinco chicas adolescentes ha sufrido maltrato por internet, un porcentaje que asciende hasta el 31,8% entre las jóvenes de 18 años.

Pero las violencias machistas digitales no se limitan al ciberacoso o a la violación de la privacidad. También se manifiestan en estructuras más sutiles y sistémicas, en los algoritmos que deciden quién suena y quién no, en las plataformas que concentran poder en manos de unos pocos, en las industrias que relegan a las mujeres a espacios de visibilidad precaria mientras los lugares de decisión permanecen inaccesibles. En definitiva, en un ecosistema digital que reproduce y amplifica las mismas desigualdades que atraviesan la sociedad offline.

Los datos que nadie quiere escuchar

Solo el 30% de las mujeres tienen empleo en la industria musical. De estas, el 70% cobran menos que el salario medio y el 85% alertan de barreras en la contratación. En posiciones de liderazgo, la cifra cae hasta el 15%. Y si miramos a las CEO de la industria musical, solo el 13,7% son mujeres. En el sector tecnológico, la situación no mejora mucho. La presencia de mujeres es del 31%, pero los roles directivos apenas alcanzan el 20%.

Estos números no son solo estadísticos, son la cartografía de una violencia estructural. Porque cuando el 70% de los ingresos de la música grabada provienen del streaming y las mujeres no ocupan los espacios de decisión ni en las plataformas ni en las empresas tecnológicas, estamos hablando de una exclusión que condiciona quién cobra, quién es visible y quién tiene voz. Y esto, en un contexto de plataformización y digitalización acelerada del sector cultural, es una forma de violencia económica y simbólica que hay que nombrar.

Tecnología al servicio de la gente, no de las big tech

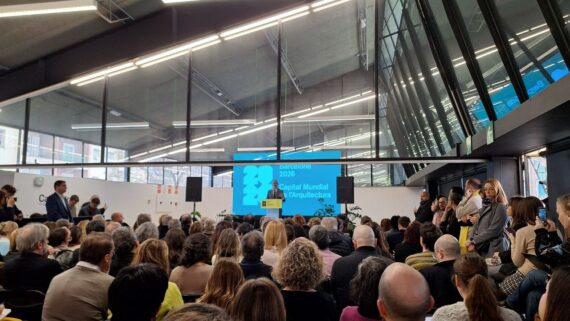

El pasado 8 de marzo, las Grades Obertes del Canòdrom se llenaron para debatir cómo construir un futuro de la música digital que no reproduzca las violencias machistas. Bajo el título «Un Cybersyn para democratizar la cultura digital», en referencia al proyecto chileno de los años 70 que quería poner la cibernética al servicio de la planificación democrática, cuatro voces expertas pusieron sobre la mesa los retos de una industria que sigue relegando a las mujeres al escenario mientras los lugares de decisión permanecen en manos masculinas.

Antònia Folguera (XRCB y Sònar) lo dijo claro: «A las mujeres nos cuesta hablar de dinero, pero tenemos que hacerlo». Porque detrás de la precarización de las artistas y trabajadoras de la cultura hay una violencia económica que hay que visibilizar. Los hombres, recordaba, «suelen tener más dinero para invertir en proyectos sabiendo que quizá lo acaben perdiendo». Las mujeres, no.

Natalia San Juan (Femnøise) abrió el debate con una utopía: «Quiero un futuro para la industria musical sin género, que no se visibilice que nos ponen en un lugar por cuota, sino por nuestro valor». Un futuro en el que las cuotas dejen de ser necesarias porque la igualdad sea real, no cosmética. «La utopía nos servirá para seguir caminando, pero hace falta pensar en las cosas que pueden cambiar», añadió.

Cuando la visibilidad también es violencia

Kissy Y. Perea (Roots Entertainment Agency) señaló que «siempre se nos ha visto en los escenarios, cantando o bailando, que también es maravilloso, pero hay muchas mujeres productoras que quieren encontrar otros caminos para aportar a esta revolución». La hipervisibilización de los cuerpos de las mujeres, a menudo sexualizados, va de la mano con la invisibilización del talento y la capacidad de decisión. «Internet se ha basado mucho en nuestra corporalidad como artistas sin mostrar también nuestras capacidades intelectuales», alertó.

Esta dinámica conecta directamente con lo que la declaración institucional del 25N de este año señala como «la presión estética sobre el cuerpo de las mujeres», una violencia machista que «a menudo amplificada por los medios y las plataformas digitales, limita derechos y libertades, daña la salud física y psicológica y condiciona la participación plena en todos los ámbitos».

Lara Alcázar, de la Asociación MIM, lo enmarcaba en una panorámica más amplia a partir de los datos del estudio que radiografía la infrarrepresentación de mujeres en los lugares de toma de decisiones: «Con la infrarrepresentación de las mujeres, los cuidados se pierden. Hablan de consumo en vez de arte». Una industria que trata la música como mercancía es una industria que reproduce violencias. Pero, advertía, «a través de los datos, el estudio, la movilización y las éticas del trabajo se puede cambiar».

Algoritmos sesgados, poder concentrado

Cuando abres Spotify, te encuentras con recomendaciones que no has pedido, algoritmos que deciden por ti qué deberías escuchar. «Me gustaría que las plataformas que usamos para escuchar música fueran nuestras, no de las big tech», reclamaba Antònia Folguera. Kissy añadía que existen alternativas, como plataformas con algoritmos que priorizan a artistas emergentes, pero que faltan más espacios y más formación para hacerlas visibles.

Natalia San Juan lo resumía así: «Más allá de las plataformas y sus sesgos, el problema es que faltan mujeres productoras». Porque sin mujeres creando desde la base, los algoritmos seguirán reproduciendo los mismos sesgos, las mismas exclusiones, las mismas violencias. Y aquí entra en juego la soberanía de los metadatos, el eje transversal de toda la jornada del 8M en el Canòdrom.

Metadatos, el poder invisible que determina quién cobra

Los metadatos son los datos que acompañan cada canción, es decir, quién la ha compuesto, quién la ha producido, quién tiene los derechos. Son invisibles para quien escucha, pero determinan quién cobra y quién no. En un ecosistema donde el 70% de los ingresos provienen del streaming, el control de los metadatos es poder. Y este poder, como tantos otros en la industria musical, está desigualmente repartido.

El debate puso sobre la mesa cuestiones incómodas, como la precariedad de los regímenes de autónomos, la necesidad urgente de formación en algoritmos, networking, estrategia de marketing y derechos legales. «Hace falta facilitar las cosas a los artistas emergentes», reclamaba Kissy, señalando que los retos son económicos, pero también formativos. Lara defendía la necesidad de espacios no mixtos donde las mujeres puedan encontrarse, compartir estrategias y construir alianzas sin tener que justificar constantemente su presencia.

De la denuncia a la acción

La declaración institucional del 25N de este año es clara: «Negar la violencia digital o invisibilizarla también es una forma de violencia. El ámbito digital no es ajeno a la sociedad, es un espacio más, pero con menos regulación y con dinámicas en constante evolución que reproducen y amplifican las mismas desigualdades estructurales».

En este contexto, iniciativas como la jornada del 8M en el Canòdrom, que bajo el lema «Música, metadatos y feminismo digital» apostó por el empoderamiento digital de las mujeres en la industria musical, son ejemplos de cómo se puede pasar de la denuncia a la acción. De cómo se pueden construir entornos digitales seguros, libres de violencia y basados en la confianza.

La jornada se cerró con conciertos de GIGI ROS y Fernanda Alemany, que reivindicaron el papel de las mujeres en la música desde la pista de baile. Porque la revolución feminista digital también se baila, también se canta, también se vive. «Mil cabezas piensan mejor que una», decía Kissy. Y es desde esta multiplicidad de voces, de datos, de movimiento y de ética que se construye una revolución que no deje a nadie atrás.